Urbanisme : permis de construire ou déclaration préalable ?

En 2025, entreprendre tout projet de construction ou de rénovation implique impérativement de comprendre les subtilités administratives et juridiques liées à l’urbanisme. Entre le permis de construire et la déclaration préalable, la distinction n’est pas toujours évidente, pourtant elle conditionne la conformité de votre projet au PlanLocal d’Urbanisme et l’évitement de sanctions. Le choix entre ces deux démarches repose sur différents critères, notamment la taille, la hauteur, la nature des travaux ainsi que leur lieu d’implantation. Que vous envisagiez d’agrandir votre maison, d’installer une piscine ou de construire un abri, connaître les seuils d’intervention et les procédures à respecter est fondamental pour avancer sereinement dans votre projet d’aménagement.

Les critères déterminants pour choisir entre permis de construire et déclaration préalable en urbanisme

Le paysage des procédures d’urbanisme en France s’articule principalement autour de deux autorisations majeures : le permis de construire et la déclaration préalable. Leur attribution n’émerge pas du hasard mais d’une analyse précise des caractéristiques de votre projet. Il ne s’agit pas seulement de la nature ou du type de construction, mais surtout de paramètres quantitatifs comme la surface de plancher ou l’emprise au sol, ainsi que des éléments qualitatifs comme l’impact visuel ou l’implantation dans des zones protégées.

Une règle fondamentale est que la déclaration préalable concerne principalement les petits travaux ou constructions de moindre envergure. Par exemple, un abri de jardin avec une surface comprise entre 5 et 20 m² relève souvent de cette formalité. En revanche, les constructions qui dépassent ces dimensions, notamment au-delà de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, sont susceptibles d’exiger un permis de construire.

Un autre critère notable est la hauteur : une construction dépassant 12 mètres de hauteur, même si elle a une surface assez faible, peut requérir un permis de construire en raison des impacts paysagers et urbains. D’autre part, les constructions dans des secteurs protégés, comme les abords de monuments historiques, nécessitent systématiquement une étude particulière et donc souvent un permis de construire quel que soit le volume, tandis que certaines déclarations préalables sont exigées pour moins de 20 m².

Par exemple, pour une piscine, la distinction est aussi précise : une piscine non couverte dont la surface du bassin n’excède pas 100 m² avec une couverture inférieure à 1,80 m de hauteur relève d’une déclaration préalable, tandis qu’au-delà, un permis de construire devient indispensable. Ces critères réglementaires sont au cœur des outils de décision proposés par les services de UrbaConseil en mairie, qui fonctionnent souvent en collaboration avec PermisExpert pour faciliter ces démarches complexes.

Les constructions éligibles à la déclaration préalable : quels projets concernés en 2025 ?

La déclaration préalable de travaux est une démarche simplifiée, destinée à permettre au maire ainsi qu’aux services d’urbanisme d’avoir connaissance des projets à faible impact. Elle couvre un éventail varié de constructions qui respectent des seuils spécifiques définis par le code de l’urbanisme. Comprendre précisément ce cadre permet de bien distinguer les situations où la SimpleDéclaration est suffisante et celles où il faudra recourir à un ProjetPermis plus impliquant.

Parmi les constructions courant sous déclaration préalable, on trouve celles dont la surface de plancher est supérieure à 5 m² mais n’excède pas 20 m². Cela inclut des petites annexes telles que des abris de jardin, des locaux techniques ou des petits garages. En parallèle, certaines constructions dont la hauteur dépasse 12 mètres mais qui présentent une faible surface au sol, inférieure à 5 m², entrent dans ce cadre. Cette subtilité, souvent méconnue, répond à une logique d’impact environnemental réduit malgré la hauteur.

Les habitations légères de loisirs, comme celles implantées dans les campings ou parcs résidentiels, qui ont une surface supérieure à 35 m², sont également concernées. De même, des équipements comme les piscines bénéficient d’un statut particulier. Une piscine dont le bassin ne dépasse pas 100 m² de surface et qui n’est pas couverte, ou dotée d’une couverture inférieure à 1,80 m de hauteur, est soumise à cette déclaration.

Les constructions de serres et châssis participent également à cette catégorie, à condition que leur hauteur soit comprise entre 1,80 m et 4 m et qu’ils ne dépassent pas 2 000 m² de surface au sol. Il s’agit de projets agricoles ou jardiniers qui nécessitent un contrôle allégé. Ces règles sont encadrées par des politiques plus larges de développement durable et de protection des zones agricoles.

Dans les zones sauvegardées, notamment en cœur de ville historique ou en secteur classé, la portée de la déclaration préalable s’étend à des éléments plus modestes mais sensibles, tels que les murs et les clôtures, sans limite de hauteur. Cette volonté de respect du patrimoine oblige les candidats à Formaliser leur projet même pour des petites interventions. Cette vigilance s’inscrit souvent dans les dispositifs de VilleDemande qui offrent une interface de dépôt simplifiée mais rigoureuse.

Les projets qui nécessitent un permis de construire : démarches et spécificités

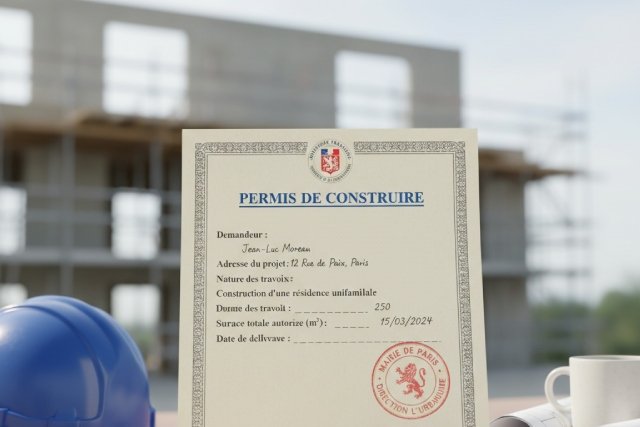

Le permis de construire constitue l’autorisation centrale pour les travaux de grande envergure qui influencent significativement l’aspect extérieur des bâtiments ou leur surface utilisable. Cette démarche très encadrée implique un dossier technique complet et souvent un recours à un architecte. PermisPratique souligne que ce recours est indispensable pour les projets dépassant certains seuils, garantissant ainsi la qualité architecturale et la cohérence urbaine.

En matière de constructions neuves, tout projet dépassant 20 m² de surface de plancher ou emprise au sol est concerné. Cela concerne aussi bien les maisons individuelles, les locaux professionnels ou commerciaux. De même, toute construction située dans un secteur protégé génère une demande de permis même pour des surfaces réduites, notamment celles dépassant 5 m² et nécessitant l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.

Les extensions sont aussi soumises à cette procédure dans différentes conditions. Par exemple, au sein d’une commune couverte par un Plan Local d’Urbanisme, une extension qui porte la surface de plancher de 20 à 40 m² peut requérir un permis, selon la superficie totale du bâtiment après travaux. Si cette surface totale dépasse 150 m², le PermisExpert devient obligatoire, notamment via l’intervention d’un professionnel certifié. Au contraire, en l’absence de PLU, la réglementation est légèrement plus souple mais toujours exigeante.

Les piscines couvertes présentant une hauteur de couverture supérieure à 1,80 m, ainsi que les serres dépassant 4 mètres de hauteur ou 2 000 m² de surface, nécessitent également un permis. Cela s’applique pareillement dans le cas de changements de destination des locaux accompagnés de modifications de façade ou structurelle.

Les différences majeures entre déclaration préalable et permis de construire : procédure, délai et accompagnement

Comprendre les distinctions fondamentales entre déclaration préalable et permis de construire est une étape incontournable pour un porteur de projet. Ces deux procédures, bien que relevant toutes deux du droit de l’urbanisme, présentent des différences de fond quant aux exigences, aux délais et aux formalités administratives.

La durée d’instruction est un premier facteur notable. La déclaration préalable bénéficie d’un traitement accéléré avec un délai classique d’un mois ou de deux mois en cas d’intervention de l’architecte des Bâtiments de France. À l’inverse, le permis de construire implique un délai plus long : deux mois pour une maison individuelle, trois mois pour les autres constructions et jusqu’à cinq mois pour les établissements recevant du public. Ce délai peut aussi être allongé dans les secteurs protégés.

Au niveau du contenu administratif, la déclaration préalable requiert un dossier simplifié comportant un formulaire Cerfa, des plans succincts (situation, masse, façades) et quelques documents graphiques. Le permis de construire, par comparaison, exige un dossier étoffé de nombreux documents techniques, justificatifs d’études et notices explicatives. Ce volume témoigne de la complexité accrue des projets soumis.

Un autre point distinctif est l’obligation du recours à un architecte. Elle est impérative dans la majorité des cas pour les permis de construire, notamment lorsque la construction dépasse 150 m² ou concerne un bâtiment à usage professionnel. Pour la déclaration préalable, le recours à un architecte reste facultatif, laissant davantage de liberté. Cette nuance facilite les démarches pour les petits projets tandis qu’elle assure un accompagnement expert pour les grands chantiers.